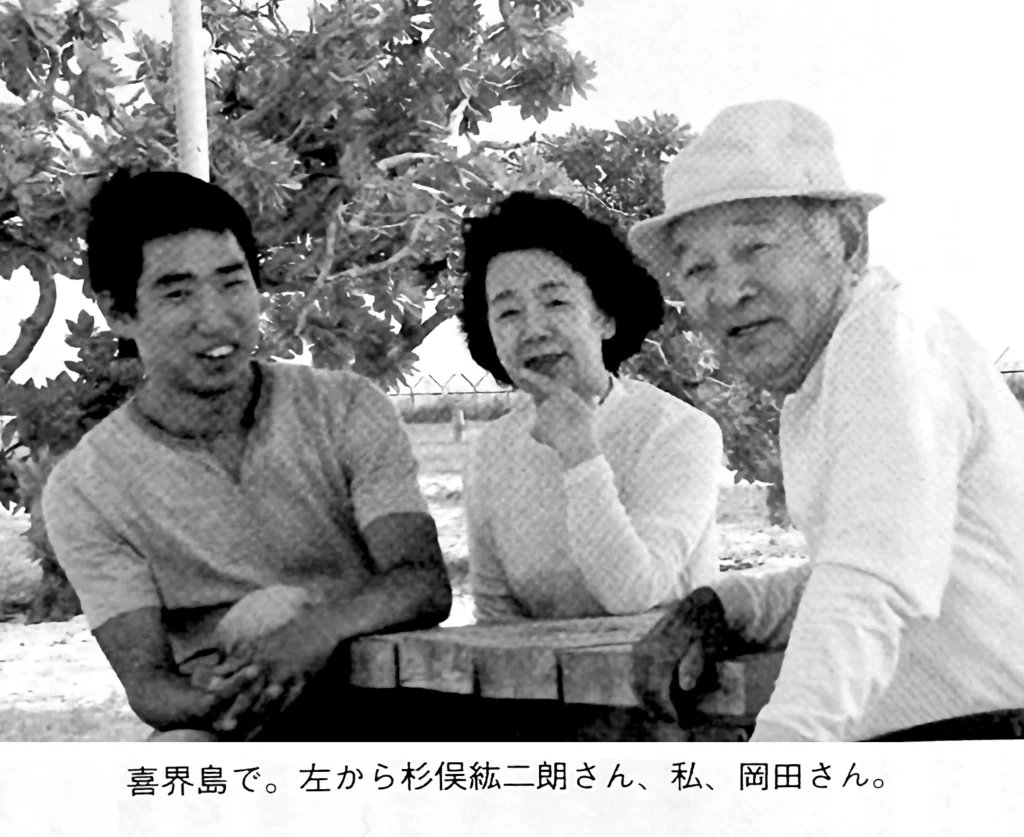

紘二朗黒糖 誕生秘話 その2 岡田忠二さん

古くからの黒糖の製法を守る人間はいなくなってしまいました。

買う側も、それが即席のニセモノ黒糖か古式製法による本物の黒糖かなど知らず、また知ろうともしません。

そんな中紹介いただいた、古式製法を頑固に守っている作り手が、岡田忠二さんでした。

岡田さんは黒糖を作ることを「キビを炊く」と表現します。 いい黒糖作りの要はその火加減だそうです。

あるとき 「火を消せ」という岡田さんの声が鋭く響き、次の瞬間また「火を焚け」という声がかかります。 火焚き三年といわれるゆえんです。

まずサトウキビの汁のアク抜きです。 これを丁寧に取らないと、アクが焦げて、黒糖は真っ黒になるからです。

真っ黒な黒糖がいいと誤解している人が多いようですが、実際はキャラメル色が最高です。

丁寧にアク抜きされ、香りがよく、風味がとても豊かなのです。

岡田さんは有機肥料主体ですが、化学肥料を少々バランスを見ながら使っていました。

サトウキビ畑にレンゲやソラマメといった豆科の草を鋤き込んでいます。 これは緑肥といって、植物性の有機肥料として土を作り、害虫予防にもなります。しかし昨今、通常の農家は化学肥料や農薬を大量にまいています。この違いは、味の差として黒糖にはっきり表われます。

黒糖作りはとても厳しいものです。

夏場にサトウキビを作付けし、一年半後に刈り入れます。気温の下がる十一月から四月ごろまでが製糖作業です。 夜明けから日の出までの二時間ぐらいのあいだに、サトウキビを五○○キロほど刈り、葉を落として二、三〇キロの束にして、車に積んで作業所へ運び入れます。

窯を炊くのは朝五時からお昼ごろまで。手伝いにやってくるどんなに元気な若者も、この作業に音をあげるそうです。

作っている現場とその様子を見て、私は岡田さんの黒糖に惚れ込みました。 市販品に比べて格段に高価格でしたが、これ以外の黒糖はないと思いました。

たとえ誰が見ていなくても、伝えられた製法を頑固に守りつづける。

それはとても大切なことだと思います。なぜその製法になったのか、なぜその製法が守られてきたのか。現代では、もうその意味や技法の詳細がわからなくなっているかもしれません。

世の中の変化があまりにも速すぎて、物事の成り立ちを丁寧に見ることができなくなっているような気がします。

「作ればいい」「売れればいい」と次々と効率化し、大切なステップをないがしろにしていたのでは、どんな食べものができるかわかりません。

岡田さんの黒糖は、口に含むとほんのり優しい甘さと香りが口いっぱいに広がります。

精製された白砂糖とは違い、ビリビリする刺激は一切ありません。手間と愛情をしっかりかけた生産物は、必ず味と香りに表われるのです。

青木さんの四季折々、

青木さんの四季折々、